母子の命を守るため 分娩介助と蘇生対応訓練を実施

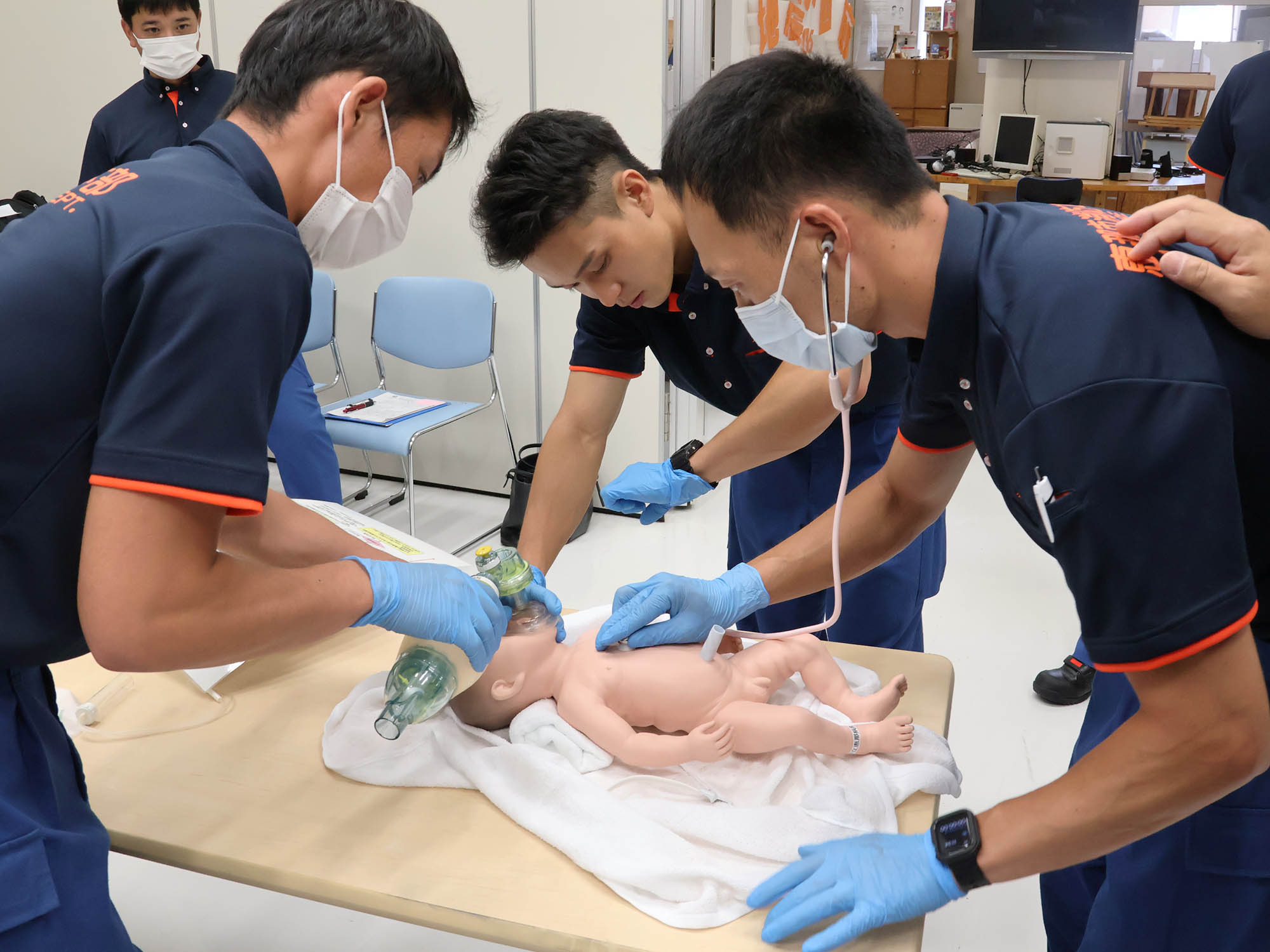

新生児蘇生訓練に取り組む

7月24日、消防防災センターで、妊婦の急な体調不良や救急車内での出産など、緊急搬送時などに母子の命を守れるよう、周産期の勉強会と新生児の蘇生対応訓練が行われました。市立恵那病院の伊藤雄二(ゆうじ)産婦人科医や助産師2名らを講師に招き、市消防本部の職員40人が、模擬人形を使った分娩(ぶんべん)介助訓練や新生児の心肺蘇生訓練、母体管理訓練に取り組みました。

分娩介助訓練では、妊婦は自然と力んでしまうため、新生児の頭を抑えたりゆっくりと息を吐くことを促したりと、出産のスピードをコントロールする必要があることを実践のなかで学びました。新生児の心肺蘇生訓練では、気道確保や心拍数計測、人工呼吸や胸骨圧迫を素早く確実に行う練習をしました。母体管理訓練では、出産後に胎盤を取り除き、子宮を収縮させ止血するためのマッサージを学びました。子宮を強く押さなければ止血できないため、痛みの確認など妊婦への声かけを行う練習もしました。

分娩介助訓練に取り組む

母体管理訓練に取り組む

訓練中や訓練後の質疑応答の時間には質問が飛び交い、職員らは新生児が逆子だった場合や臍帯(さいたい・へその緒)を切断する場合の対応、背部刺激や、新生児の扱い方についての知識を深めていました。

伊藤さんは「分娩を取り扱う施設の減少や、高齢出産による高リスク化、災害の頻発などの社会的要因から、消防職員が妊婦の緊急時に対応しなければならない可能性は高まっています。今回の研修に熱心に取り組む消防職員らの姿を見て安心しました」と語りました。

救急救命士の資格を取得した消防職員の赤坂道一(みちかず)さん(22)は「救急の現場に出動することが多いので、今回の学びを生かし、いざというときに落ち着いて対応できるようにしたいです。市にはマタニティ・サポート119という制度があります。市民の皆さんは、万が一の際はためらわずに利用してほしいです」とコメントしました。

市消防本部では、今後も職員の妊婦と新生児に対する対応能力向上に力を入れていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防課

〒509-7203

岐阜県恵那市長島町正家1015番地2 市消防本部

電話番号:0573-26-0297

ファクス:0573-26-0120

更新日:2024年07月29日